| 06/1/15 |  空港の本屋で見かけて買い雲南に持っていった。05年10月に出たばかりの本だった。知らなかった。毎回10冊程度を空港で買うが、今回は荷物がそれすら出来ないほど限界だったのでこの本が唯一になる。 空港の本屋で見かけて買い雲南に持っていった。05年10月に出たばかりの本だった。知らなかった。毎回10冊程度を空港で買うが、今回は荷物がそれすら出来ないほど限界だったのでこの本が唯一になる。京須さんはかつてCBSソニーで、「圓生百席」から志ん朝、小三治、文珍等の落語レコード、CDのプロデューサをしたかたである。この業界のその分野では最有名人だろう。 私が京須さんの本を読むのは「圓生の録音室」に次いで二冊目になる。 義塾で十年先輩のこの方が圓生のレコードの仕掛け人として携わった話を「圓生の録音室」で読んだ。円熟の圓生と三十代のレコードディレクターの真剣勝負の話だった。私も二十代後半のころ、落語協会から獨立した圓生一門の落語会の仕事に関わったことがあったから、この本の影響もあって、私の京須さんに対する時計は止まっていた。 京須さんよりも古いNHK出版やキングレコード、コロンビアレコードの出している落語テープばかり聴いていたから、当時出来たばかりの会社CBSソニーで落語を手がけた京須さんは、私の中で未だに「若き仕掛け人」のままだった。今じゃもう大御所の有名人なのに、私の中で京須さんは今でも三十代のディレクターだったのである。 これは私の最も大きな缺陥、知恵遅れとでも言うべき点になる。未だに自分を二十代の発展途上の若者のように勘違いしているから、京須さんも「新興レコード会社の若き落語仕掛け人」のままなのである。しかし考えてみれば私は五十、京須さんは六十で、私が圓生の落語会の企画に関わったとき、京須さんが圓生のレコードを仕掛けたときからもう四半世紀が経っているのだった。これは今も毎日圓生や志ん生を聞き、時計が止まっていることの弊害でもあろう。圓生が79歳で亡くなったのが昭和54年だからそれからでも26年経っている。なのに若々しい声の録音作品を頻繁に聞いているから、それは「ついこのあいだ」でしかない。 その当時から今にいたまで一貫して落語CDの佳品をプロデュースしているのは業界ひろしといえど(あまりひろくないが)京須さんだけだ。とうのむかしに業界最有名人であり大御所なのだった。ディレクター、プロデューサーとして落語CDを出した枚数は日本一であろう。この本によると230枚ほど、となっている。 だいたいにおいて年齢というのは、組織の中での立場や子の成長で知るものである。いやある意味、無理矢理それらによって知らされてゆくものである。人は、体力が落ちて加齢を知るのとは別に、社会の中で力づくで年寄りにされたりするのだ。私の人生には組織も子供もふたつとも闕けているから、この自覚が缺落している。困ったものである。しかし今はそれを嘆くのではなくプラスに転化せねばならない。 この本を読んで思ったのはそういうことだった。私の中で止まっていた落語時間が現実に引きもどされたのである。まだまだ止めていたかったのに……。 「圓生の録音室」は京須さんが当時に飛んで書いたものである。だから私も当時にもどってしまった。この本に対する私の感想文は25歳が35歳に向けて書いたモノだった。勘違いではあるがこれはこれでいいだろう。 この本は違う。「今の視点」で書かれている。神田で育った落語好きの少年である京須さんが、大学を卒業し、就職し、「好きな落語を仕事にするのはまずいのでは」と戸惑いつつも、圓生に関わり、志ん朝に関わり、という60歳に至る流れが書いてある。 この「好きなことを仕事にするのはまずいのでは」という感覚はとてもよくわかる。私もそうだったから。一方で「なんで? 趣味が仕事になったら最高じゃない!?」と思う人もいるだろう。 この本は「京須さんの自伝」の色調が強い。だから「落語名人会──夢の勢揃い」はかなり嘘っぽいタイトルだ。正当なのは「私と落語──京須偕充」であろう。それでは弱いから落語ファンの興味を引くようなタイトルに編輯部が替えたのだ。京須さんの名は落語CD好きなら誰もが知っているが、一般的にはテレビに出ているタレントや評論家のようには売れていない。また京須さんのプロデュースした落語CDは持っていても、解説書の最後にクレジットされているプロデューサ、ディレクタの名前まではチェックせず、京須さんの名は知らないという落語ファンも多かろう。そう思えば詐欺っぽいタイトルだがしかたない。 落語家にとってもそんな程度らしく、あまり知名度は高くなかったという。「圓生のレコードを手がけた」というと、みなわかったそうだが。唯一落語CDを蒐集している文珍が京須さんの名に馴染んでいて、初対面のときから「どうもどうも」と旧知のように接してくれたと書いてあるのが興味深い。 京須さんの人生、時代の大事件と落語が並列に語られて行くから、「圓生の録音室」を読んだときのような勘違いはしようにもできない。志ん生も圓生も、そして志ん朝すらも、みな死んだ人なのだとあらためて思い知らされる。そんなことはわかっているが、わからないふりをしてCDの世界に逃げ込もうとする人には残酷でもある。当時の世相、政治、大事件がかなり意図的に語られるから、これは最初からそういう「京須さんと落語との関わり一代記」のようにして企画された本なのだろう。 心に残った京須さんの名言、一緒に仕事をした落語家の名言がいくつもあるが、それはまたあとでまとめよう。 いま言いたいのは、雲南の山奥で落語を聴きつつ、日本から持参したインスタントラーメンを食べたりするとき、娯楽本として何度もつきあってくれたという感謝である。ラーメンの汁が飛んだりしてだいぶ汚れた。本を大事にする私には珍しい。それだけ愛読したということだから許してもらおう。 (ここまで昆明の雲華賓館にて)。 --------------- ■志ん朝を口説いた苦労話(4/3) 志ん朝は「藝は消えるもの」が持論で、録音したいと願う京須プロデューサに、そういう仕事はしたくないと長年あらがった。三年の説得が実り、やがてほぼ全作を網羅したといえるCD全集が完成する。京須さんが実現したその熱意にあらためて感謝したい。 私はその経緯を安易に考えていた。「落語名人会=夢の勢揃い」を読むまで話はすんなり進んだものと思っていた。「ヴェテラン圓生の仕事の次は伸び盛り充実の志ん朝」とは誰もが考えつく企劃である。まして京須さんは三十代の若手プロデューサだ。圓生を手がけることによって業界の注目を一気に浴びた。この時点では「大御所」をプロデュースした「若手」である。次の仕事が、自分と同世代の若手有望株のプロデュースであることは誰でもわかる。それは志ん朝しかいない。 談志はすでに自分でプロデュースして売り出していた。談志の録音ものに関して白眉なのは、「音源が自分のもの」ということだ。彼は自分で自分をプロデュースするのである。おそらく「編集」的なことも自分が関わるのだろう。いかにも談志らしい。 志ん朝は二つ目の時に獨演会をやって藝を磨いている。談志なども同じだ。この時期、毎月新作を出さねばならないから若手噺家にとってはかっこうの試煉になる。 そのことから真打ちになっても志ん朝も談志と同じく獨演会を開催していると思いこんでいた。居並ぶ先輩をごぼう抜きで入門してわずか五年、二十四で真打ちになってから、逆に獨演会を封じてしまったとは知らなかった。藝を磨くための試煉としての二つ目獨演会ならやるが、真打ちになったなら、今度は納得できるだけの藝に達するまで獨演会などおこがましいという発想なのだろう。控えめな志ん朝らしい。京須さんにくどかれる三十八のそのときまで十数年に渡って獨演会を封じていたとは夢にも思わなかった。充実のこの時期、談志のようにやりまくりだと思っていたのである。 そうしてこの時期から獨演会を始め、ソニーに音源を残す。その中には七日連続公演という伝説の「志ん朝七夜」もある。そしてまたピタっと封じてしまう。再び始めたときはもう二年しか時間がなかった。 志ん朝にはTBSの「落語特選会」を始め貴重な映像が多々残っている。この著作権は奥さんが管理していて、まだ許可を出さないらしい。それが故人の遺言なのかは知らない。いずれにせよ、あるのだ。あとは公開される日を楽しみに待とう。 |

今回「HDDに入れていって雲南で落語を聴こう」というのは、ささやかな、それでも大事な目的だった。 最初に大失敗があった。肝腎の外附け2,5inchHDDを忘れてしまったのである。 |

|

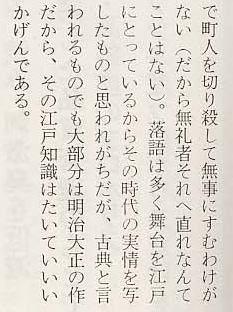

| 06/3/2 |  『お言葉ですが…』⑨巻「芭蕉のガールフレンド」を読んでいたら落語の話が出てきた。2005年2月発刊だから、『週刊文春』に連載されたのは2004年になる。 『お言葉ですが…』⑨巻「芭蕉のガールフレンド」を読んでいたら落語の話が出てきた。2005年2月発刊だから、『週刊文春』に連載されたのは2004年になる。父親がノナカヒロムの後援会長だったキマタというのが編集長になってから、『週刊文春』は思想的におかしくなった。(ノナカ寄り小泉批判──山崎の下半身スキャンダルもノナカの指示による。) さらには女性週刊誌的芸能路線に奔ったので、すっかり買わなくなった。20年以上買い続けた週刊誌をやめるのは、木曜早朝に買う習慣がついていたから、多少のためらいもあったが、毎週読むたびに腹立っているわけにも行かず、いつしかすんなりと縁を切っていた。 その後、その軟弱路線で売り上げを伸ばしたことによりキマタは栄転になり、今はその路線を継いだ違うのが編集長のようだ。内容がつまらないので読まない。近頃はもうコンビニで見かけても、かつて20年のつきあいがあったことすら遠い彼方、という感じである。 この「女性週刊誌的芸能記事の掲載による売り上げ増加」は、私個人には不快なことだが、その功績は素直に認めねばならない現実のようだ。つまりフリーランスであり女性週刊誌の立ち読みなど日常である私にとってはよけいな記事であり、こんなものを載せるなら文春は文春らしい本来のものをもっと載せてくれと思ったわけだが、『週刊文春』だけを読んでいる堅い読者層には、恥ずかしくて手に出来ない女性週刊誌的な記事を堂々と『週刊文春』で読めると評判が良かったようなのだ。ま、世の中そんなものか。とにかく私は縁を切ったのだった。 買わなくなっても『お言葉ですが…』だけは立ち読みしてきた。 ネット世界というのはありがたいもので、2ちゃんねるの「マスコミ」板に行くと、まったく私と同じ感覚の人が大勢いて『週刊文春』批判をしている。視点が同じだ。「週刊ノナカになった文春はもう読まない。でも毎週『お言葉ですが…』だけは立ち読みしている」との書き込みを多数見かけた。同志はいるのだと心強く思ったものだった。見知らぬ旧友(?)と出会った気分である。 ※ 『お言葉ですが…』は、一応そうして缺かさず立ち読みし、単行本になってから買っていたのだが、どうやらこの落語の話は、立ち読みしたとき心に残らなかったようだ。理由は明白で、高島さんが触れている落語の演目「柳田の堪忍袋」に興味を持つほどの知識を私が持っていなかったからである。志ん朝のことに触れていたのは覚えているが、そのときのテーマが「柳田」だとはすっかり忘れていた。 父の餘命があと半年と宣告された04年の6月から本格的に落語を聞くようになった。元々子供時代から聞いていたので素養?はあったから、腰を据えて聞き、解説もきちんと読み、類書をむさぼるようにして知識を補完すると、砂地に水で全体像が見えてきた。高島さんのこれが書かれたのはその当時であろう。なのに見過ごしていたのは、まだ理解できるだけの知識はついていなかったのか? ということで、『お言葉ですが…』には一作ごとに掲載日附が載っているのだと思い出して調べたら、「03年の11月」だった。じゃあわからない。なにしろ切り口は志ん生、馬生、志ん朝なのだが、それをきっかけとしていつものよう「柳田の堪忍袋」から奥深いウンチクの世界に入ってゆく。着いて行けるはずもない。 『お言葉ですが…』は、一冊にまとまりをもたせるために、単行本の収録作品をずらすことがある。色あせてしまう時事的なものは早めに収録し、そうでないものは次作にまわしたりする。これはどうなのだろう。ふつうの収録か。 そういう工夫もあって、『お言葉ですが…』は、週刊誌連載時、それにひとことつけ加えた単行本、さらに単行本での過ちを修正したり附記したりした文庫本、と三度楽しめる。特に「単行本を買ったから文庫本はいいや」は厳禁である。日本全国津々浦々の賢者が高島さんの勘違いを指摘していたりするからだ。中には単行本で黒と言っていたモノが文庫では白になっていたりする。得る知識を単行本で止めてしまうと勘違い記憶になる可能性もある。だったら最終版の文庫だけでいいかとなるが、押しかけ弟子としては単行本も買わねばならない。やはりハードカヴァーの風格は別物である。両方買うので、今のところ単行本は日本に、文庫本が雲南の妻の家に、となっている。 --------------- 落語的な話。いやその前に高島さんの落語に関する話のまとめ。 最初の「柳田の堪忍袋」(03/11/27)は、ちくま文庫の「志ん朝の落語」全6冊の話から始まる。楽しみに買って読んでいる、と。それから「小生が東京で落語を聞きに通ったのはもうずいぶん古いことになる」と、昭和三十年代に高島さんが寄席通いをしていた思い出が語られる。 高島さんと落語というと、《『お言葉ですが…』論考》に書いたが、「落語というのは明治大正になってから作られたモノが多いので、時代考証的にかなりいいかげんなものが多い」がいちばん心に残り、かつまた同意していたので、ここまで落語好きとは思わなかった。中国に精通しつつ日本をあいする高島さんだから、思えば自然なのだが、私には意外にも感じられた。寄席と高島さんが結びつかなかった。でももちろんそのほうが意見として釣り合いが取れていい。落語嫌いの落語否定は意味を持たない。 ということで自分の日記から引用。2002年12月5日。コピー写真は『お言葉ですが…』。  その後に書かれた一部がこれ。私は以前から落語のいいかげんさには腹が立っていた。 ここで高島さんが取り上げているのは明治大正に作られたから江戸知識がいいかげんという指摘である。明治大正に作られたものは西洋礼賛の気風に満ちているから、どうしても江戸を否定する視点がある。 しかしこの種の原因はそればかりではない。もっと具体的に切実なのは、戦後民主主義の影響を受けて、今を起点にして江戸時代を論じている作品が多いことである。 ここにあるような「昔は切り捨て御免と申しまして」なんてフリを聞くと私は無性に気分が悪くなったものだった。これは子供の時からそうだった。なんの知識もないときから、そんなとんでもない時代が260年も続くはずがあるまいと思っていた。それは後の学習で証明される。実際はたとえ百姓といえどケンカ沙汰から切ったりしたら武士のほうも切腹ものである。それだけ厳しい規律だった。 これらの発想は、敗戦国がアメリカ様に押しつけられた民主主義からの誤った類推である。自分の存在を勘違いしている落語家ほどその色に染まっていったのは言うまでもない。 落語家ってのは、落語だけやっていると一芸に秀でた凄い人だなと思えるのだが、調子に乗ってその他のことをしゃべると急にバカ丸出しになり、あっけにとられたりする。先日大きな波紋を呼んだ立川談志の拉致被害に関する発言も決して特殊ではない。落語家は総じてあのレヴェルである。いや、大きな波紋とはなっていないな。まともな有名人があれだけの発言をしたらたいへんなことになったのに、週刊誌スポーツ紙ですら相手にしなかったところに落語家のかなしみがある。だからこそ目立とうとしてあんな人格破綻者が出てくるのだが。 私も何人かの落語家と酒席をともにしたことがあるが、いつもその程度の低さに呆れたものだった。先人の作った多くの作品の上に乗っかっているから、積み重ねた知識としてシャレをパターンでは知っている。しかしそれを当意即妙に返したりはまったく出来ない不器用なのが多い。 我ながらなかなか熱く語っている(笑)。これはタテカワダンシが拉致被害者に関してトンデモ発言をしたことに立腹していたからだろう。 ついでなのでダンシのバカ発言も再録。発言の怖さを思い知るべし。削除してもこうして証拠は残る。 ●立川談志発言全文──2002年11月13日 日本中が全部あの北朝鮮の問題。まあそれも仕方ない。仕方がないっていうよりも、なんで話題にして、それで視聴率稼いで商品を売ろうっていうことですから、向こうに言わせりゃ冗談じゃない、それだけの宣伝しなけりゃ宣伝っていうより報道しなけりゃいけない理由があるって言うだろうけどね 。 あれ観ててね「こういう発想を今喋ることがね、とにかく一番良くない」って言うけどね、そういう場合どうですか。こういう言いかたしたらどうですかね、怒られるんですかね。こういうまくらをふればまだいくらかなるけどね。オレはズバッと言うけどね。 あの遺族たち、遺族って言うのかな、まあ,犠牲者の、犠牲者というか拉致された家族ですね、彼ら、これ私寄席で言うとね「てめぇら」とか、こういう言葉を使うんだけどね、恥も外聞も無いのかねっていうこと。 まああえて言うけど、あれは拉致とはどうも考えられない。誘惑ですよ誘拐。うまい事言われて連れて行かれちゃった、ね? もちろん中には幼いっていうか横田めぐみさんみたいな例がある。 それにしてもね、自分の家族または町内、そういうもんがしっかりしていればね、誘拐されるような所に行かないんですよ。何であそこの子あんなところ歩いてるのとか、あんなことでよくあんなとこついてって北朝鮮までってね、周りから言われる。自分もそれを言っとかなかった恥だ、誘拐された者に対する教育をしてなかった。 よほど自分の意思で行ったんなら別ですよ、ええ,往年のあのソビエトへ亡命した俳優の、出てこなくなっちゃった杉本ナントカと、あのね、あれはてめぇで越えてったんだ国境を。それはいいよ。 恥も外聞もないのかってこと。自分の恥、身内の恥。「ああ,私たちの不注意でもってあんなことになって日本中をお騒がせしてすいませんね」っていう恥、それから外聞、外から聞こえてくるね「何だあそこのウチは,誘拐されるようなとこ行くな」 あたしゃ新宿に今もいますがね、あの裏通りコマの裏なんか夜中歩けないですよ、あたしゃ平気で歩いてるけど。あの路地裏の、あの日本人がほとんどいないような東南アジアの連中の中で、あそこ歩いてて連れてかれたってある程度しょうがない。 いい悪いったら悪いですよ。やった方が悪い。やられた方は全く悪くない。そうしないと物事が成り立ちませんから。だけどそこ歩いてきゃ「あんなとこ歩くからいけないオマエ,夕方あんなとこ歩いたり、また夜あんなとこ歩くな。サラリーマンがナニかしに行ったんじゃないか」と同じようにあんな海岸線を歩いてるとか、あんな林の中を一人歩いて、詩人じゃあるめぇし。 周りから聞こえてくる外聞てゆうのがある。自分から出てくる恥も外聞も無いのかっていう見方が、それがないのかね日本人は。コレを聞いたら日本人怒るのかね? 「何だ,あの談志のバカヤロウ、冗談じゃない、連れてく方がよっぽど悪いじゃねえか、 ええ、こっちは何の罪も無いのにみんなで寄ってたかって連れてかれて教育されてあんなになって」こう言い切るんですかね? だとするなら、日本人がどれほど朝鮮人を誘拐というか拉致してった? コレ拉致ですよ。それで毎度言ってるように、北海道の炭坑から返さないの、ね? はい、金正日マンセーマンセーの代わりに天皇陛下バンザイバンザイ天皇陛下のために死ぬって。言っちゃ悪いけど昭和天皇と金正日どっちが頭が良いかと言ったら、向こうのほうが良さそうに見えたっていうのもこれもいけない事なんですかね? ええ、なら謝っちゃおうか。 閑話休題。『お言葉ですが…』の話。 それから志ん朝、馬生、志ん生のこと。印象的な演目として「柳田の堪忍袋」が取り上げられ、そこからこの噺の題材となった蘊蓄の世界へと入ってゆく。このあと何週かこれに関する話が続くが、落語に関してはこの週だけで終りである。うすらバカな私の頭でも理解できるのはここまでになる。というか嫌いな話なので興味が続かん。 昭和三十年代半ば、高島さんはまだ前座だった朝太時代の志ん朝を見て、「ああこりゃ兄貴より上だ」と、すでに真打ちだった馬生と比較して、その華のある舞台を絶賛している。高島さんの落語観で興味深いのは、馬生の暗さに注目している点だろう。 落語評論家矢野誠一さんの本から、馬生の発言した「はっきり言いますが、あたしは親父が好きじゃない」を、どきんとしたと引用している。  晩年の志ん生に最も尽くした圓菊は、回想記の中で、敗戦時の満洲を彷徨し、着の身着のままほうほうのていで帰国した志ん生の苦労を知りながら、それでもふたりを比較した場合、「馬生さんのほうが苦労したと思う」と言い切っている。他ならぬ圓菊の言葉だけにこれは強い印象を受けた。 晩年の志ん生に最も尽くした圓菊は、回想記の中で、敗戦時の満洲を彷徨し、着の身着のままほうほうのていで帰国した志ん生の苦労を知りながら、それでもふたりを比較した場合、「馬生さんのほうが苦労したと思う」と言い切っている。他ならぬ圓菊の言葉だけにこれは強い印象を受けた。(写真は「背中の志ん生」。正確にはこれの元本になった「笑うが勝ち──相変わらず気楽なことを申し上げます」というのがあり、書いてあったのはそちらだと思う。この「笑うが勝ち」の中に「背中の志ん生」という一章があり、そこを膨らましたのが後に出るこれになる。つまり圓菊の本だと売れないが志ん生をテーマにすれば売れると書き直させられたわけで、どんな形であれ読めるこちらはしあわせだが、書き手としてはせつないものがあろう。) 志ん生の満洲行きは、空襲が恐くてたまらず家族をほっぽり出して自分だけ満洲に逃げ出したのである。苦労をしに行ったのではない。楽をしようと逃げたのだ。出かけたのが敗戦間近い昭和20年である。帰国が22年。敗戦後の満洲で生死に関わる苦労をしているが、それは結果であり自分で撒いた種だった。客観的に見たら無責任な放浪となろう。 その間、まだ二十歳になったばかりの馬生は焼け跡の中で長男として美濃部家を背負ってがんばった。齢以上に老けていたこと、暗いとも言える藝風はそれ故だろう。その後も志ん生は稼いだ金を自分のためだけに使ってしまうようなことをし、それを反面教師とした馬生は、逆のことをしてきたはずである。父に対する反感はあったろう。わかってはいるが、当人の口から発せられると、たしかにどきんとするひとことである。 高島さんは志ん生、馬生、志ん朝が親子三人揃って演じた「柳田の堪忍袋」を取り上げ、噺を無理矢理ハッピーエンドにしてしまった志ん生や志ん朝よりも、筋の通った暗い噺で終らせた馬生を評価している。 餘談ながら、志ん朝の明るさを讃える際、同じく場を明るくする落語家として歌奴(現圓歌)のことがすこし出てくる。「新大久保」というだけで場を明るくしたと。 私は子供のころ、テレビで歌奴がよくやっていた「電車が止まったらいきなりおばあさんが裸で飛び出してきた。駅員さんが高田の馬場って言ったのに、はだかのばばあって聞こえちゃった」というナンセンスなマエフリが好きだった。 田舎の小学生であるからまだ高田馬場に行ったことがない。上京して初めて行ったときに思い浮かべたのはそれだった。高二のとき駿台予備校夏期講習に行っているから、そのときであろうか。) --------------- 落語「柳田の堪忍袋」の話。 私は「柳田格之進」の題で馴染んでいる。講談から来た噺だから「柳田の堪忍袋」の方が以前は通じたのだろう。 私はこの噺が嫌いである。だから「一番」の落語話のところでも、好きな演者のところはハテナマークになったままだ。今後も変わらないだろう。一応美濃部親子とあと何人かは聞いているが、今後も関わり合いたくない話である。聴く気はない。 簡単に言えば金のもつれによる暗い話である。それを志ん朝はねじまげてハッピーエンドにした。馬生は暗い話のままだ。高島さんは馬生の解釈を支持し、この話のルーツに迫ってゆくのだが、私はもうこの話自体が嫌いなのでのれない。  単行本「談志が死んだ」の中で、志の輔が「近頃の女の娘は『柳田格之進』を聞いても、『いちばんかわいそうなのはあの娘さんよ』になっちゃう。当時の武士の誇りのようなものが理解できない」ノヨウナコト(正しくはないが大意は間違いない)を言っていたが、私もこの噺に関して思うのは「娘さんがかわいそうよ」だけである。むしろ志の輔が理解できない。武士の誇りとかいう以前に矛盾だらけの話である。 単行本「談志が死んだ」の中で、志の輔が「近頃の女の娘は『柳田格之進』を聞いても、『いちばんかわいそうなのはあの娘さんよ』になっちゃう。当時の武士の誇りのようなものが理解できない」ノヨウナコト(正しくはないが大意は間違いない)を言っていたが、私もこの噺に関して思うのは「娘さんがかわいそうよ」だけである。むしろ志の輔が理解できない。武士の誇りとかいう以前に矛盾だらけの話である。親しくしていた富裕な商人と碁を打ったあと、五十両の金がなくなる。番頭から盗んだと疑われた浪人中の柳田格之進は一切の弁明をせず、娘を苦界に沈めて金を作り、渡す。娘は、無実が証明されたときはその商人と番頭の首を取ってくれと言い残す。 やがて柳田は再び仕官が叶い、いい身振りとなる。矛盾はこの時点でも娘は苦界に身を沈めたままなのだ。 金が発見される。盗まれたと思ったの勘違いだった。この金を紛失したこと、やがて出てくるあたりの表現は、父や兄の至らぬ点を直したからであろう、志ん朝が抜きんでている。志ん生のは雑で聴けない。(ただし私の持っているのは一度倒れてから。全盛期は知らない。でも大差ないだろう。) 原作?では、そういう経緯で苦界に身を沈めた武家の娘は吉原で狂い死にするらしい。馬生はそう演じていると高島さんは言う。私の聞いたのではそうではないからいくつかバージョンがあるのか? いや手元にあるのでもそうなのか。どうにも聞き返す気にならない演目なのでいいかげんだ。どうでもいい。 志ん朝のははっきり覚えている。柳田を泥棒と疑ったその番頭と苦界に身を沈めていた娘が夫婦になってその富裕な商人の店を継ぐ、めでたしめでたしというとんでもない落ちである。 ねじ曲げたのが悪いというより、私からすると、そこまでして語り続ける噺でもなかろう、となる。この辺、素の志ん朝なら「缺点だらけのつまらない噺」と思っているのだが、噺家としては、「父や兄のやった演目を自分流にこなさねば」のような思いこみがあったのかも知れない。 この落語の元になったのが講談。高島さんはさらに講談の元になった江戸時代の碁打ちが書いた本にまで遡っていく。それによると、真実の話では、この武士は山奥で隠遁生活を始め、商人が詫びに来たが一切受けつけず、孤獨な人生を送ったようだ。 私はとにかくこの噺が嫌いだから、ここでもう投げてしまった。まともな人ならせっかく高島さんから蘊蓄を授けてもらったのだから、その碁打ちが書いた本の題名とか書くのだろうが。 「柳田格之進」はつまらない落語であると前々から書きたかった。が、つまらないものをつまらないと書くことほどつまらないことはないので、いつまで経っても書けなかった。今回高島さんの本を読むことによって半端ではあるがとりあえず書けた。収穫である。(3/9) |

| 4/3 |   志ん生の長女・美津子さんの語りおろし本である。 志ん生の長女・美津子さんの語りおろし本である。父母との思い出や馬生、志ん朝という二人の弟の思い出が綴ってある。前作の「三人噺」と重複する箇所が多いので、ネット感想文では、そのことに対する反感も見受けられた。最後の生き証人の直のことばを、読めるだけでありがたいと思っている私にはその感覚は芽生えなかった。 反感とは、テレビドラマ「タイガー&ドラゴン」から落語に興味を持ち、歴史教科書として購入した若い人が、前作との重複部分に「金返せ」となるらしい。 その気持ちもわからないではない。たしかに被っている部分は多い。だが奇蹟としか言いようがない美濃部親子三人名人(これから四人目が叶うことはない完結のドラマ)を心から慕う身としては、最後の生き証人である美津子さんの語りはどんなに重複してもいいからもっともっと読みたいと思ってしまう。 しかしまたそれもない。父母を見送り(これは長女として当然)、妹と弟ふたりを見送って(順序的にかなしい。14歳年下の我が子のような志ん朝を送ったかなしさよ)、子もなくひとりぼっちになった美津子さんの最後の語りなのである。もうすぐ父が逝った83歳になる。「おしまいの噺」というタイトルを見ているだけで泣きたくなってくる。実際結びも「これがあたしのおしまいの話です」となっている。なんともせつない。  この「生き証人」だが、こういう場合よく「ただの家族」が、故人にかこつけて出しゃばってきたりすることがある。ひどいときには一緒に住んだことすらない血縁者までがブームに乗って出てきたりする。まあそれを商売にしようとする方に問題があるとしてもだ。 この「生き証人」だが、こういう場合よく「ただの家族」が、故人にかこつけて出しゃばってきたりすることがある。ひどいときには一緒に住んだことすらない血縁者までがブームに乗って出てきたりする。まあそれを商売にしようとする方に問題があるとしてもだ。美津子さんの場合はひと味違う。この写真(古今亭圓菊著「背中の志ん生」より)にあるように、長年マネージャとして志ん生の面倒も見ていた人なのだ。私は好きな藝人の家庭的な部分など知りたくないほうだから、「ただの娘」が父や弟の生活を書いた本ならこんなに何冊も読まなかったろう。「娘から見た楽屋」のあたりがおもしろいのだ。 それにしてもこの写真はいつ見ても胸が熱くなる。志ん生を背負っている圓菊は志ん生よりも軽い人だったのだ。こうして師匠に尽くし、師匠の力で真打ちにしてもらうが、そのことで真打ちにしてもらった「背負い真打ち」だと嘲笑され、真打ちなのに出演順が二つ目より先という屈辱を受けたりする。長年「寄席の歌舞伎座」(正蔵命名)だという上野鈴本から呼ばれなかったりした。圓菊師の落語にはいくつも不満があるのだが、この写真を見るとなにも言えなくなってしまう。 --------------- いくつか記憶に残ったことを思いつくままにメモしておこう。 昭和36年、志ん生は71歳の時に巨人軍の祝賀会で倒れる。手際の悪さからいつまでも待たされ、楽屋でいらいらする。歌奴が先に出る順番(そりゃ格からして当然)を、辛坊たまらんと先に出してもらう。しかし手際の悪さから待たされ空腹だった客は、噺を始めてもみな飯を食うことに専念し誰も噺など聞いていない。怒りに打ち震えた志ん生が脳溢血で倒れてしまうシーンは何度も読んできたが読むたびに腹が立つ。 しかし司会進行の不手際やそんな場に呼んだ企劃者を責めてもしょうがない。志ん生もおいしいギャラに釣られて出かけたのだろうし、大御所から若手に至るまで、藝人には今でもよくあることだ。 当時まだ高血圧に関する日常的な注意はされていなかった。痛みや苦しみのない病気である。塩分控えめなんて智識もない。私の親戚の年寄りも、この時代に死んだ人はみなこれで倒れている。このパーティに出席しなかったとしても、酒飲みの志ん生の日常から遅かれ早かれ起きたことなのだろう。それでもあまりに倒れる前と倒れた後の出来が違うから、せめてあと五年、倒れずにいてくれたらと、あのパーティを恨まずにはいられない。 この場合、よくぞあの大病からたった一年で復帰してくれた、多くの音源を残してくれた、と感謝すべきなのだろう。たしかに、いるだけでくすくす笑いが湧いてくる晩年の高座も貴重なのだが、倒れる前との出来の差を考えると恨みたくなる。もしもあと五年倒れるのが遅かったら、いかほどの名演が残ったろう。 なんとも残念なのは、この昭和三十年代半ばから、夢の東京オリンピック開催と高度経済成長の波に乗って、一気にそういう音源が増えてくることである。簡単に手に入る志ん生の音源も、どうしても倒れてからのものになりがちだ。息子馬生は、父志ん生の最盛期は戦中だったと語っている。それを望むのは無理と諦めつつも、せめて昭和三十年代一杯志ん生が元気だったらと臍を噬む。 ※ 私は美津子さんを、いわゆる「行かず後家」だと思っていた。そうではないと知った。四十半ばの時に半年だけ結婚生活を送っているのだ。相手は二代目円歌、あのどもりの円歌の息子である。 ラジオ東京(現TBSラジオ)が人気落語家と専属契約制度を始める。それだけ当時のラジオはメディアの中心であり落語家にもステイタスがあった。大成功を収める。後発のニッポン放送もそれをしようとする。そこに勤務していた円歌の息子が父とのよしみから志ん生をスカウトに来る。大物の引き抜き工作である。 この辺も父親が大好きな美津子さんは、スカウトされた志ん生に対し、おとうさんは義理に厚いので懇意な円歌の息子から頼まれると断れなかったと書いている。でもこれは父親好きの娘の身びいきだろう。客観的に見て、志ん生は契約とか専属の概念を理解していなかったように思う。当時「今まではラジオは東京しか出られなかったが、これからはニッポン全部に出られる」と、のんきな発言をしたと伝えられている。大金の契約金は喜んでもらうが、それが他局に出てはいけないという制限だとは理解していなかったのだ。その辺もいいかげんでこのましいが(笑)。いや当時でもこのいいかげんさは問題になったらしいから笑い事ではないのだろう。 このラジオ局の専属契約金で小さんが今の目白の家を建てたのは有名である。それだけの大金だったのだ。美津子さんはこの件に関して小さんの名前は出さないが、「契約金はたいそうな金額で家を建てた方もいたそうなのに、我が家ではいったいどこに行ったのか」と語っている。志ん生はなにに使ってしまったのだろう? その引き抜きをした円歌の息子との縁から、当時二十九歳だった美津子さんは彼に頼んでニッポン放送の仕事をさせてもらうようになる。売れっ子だった当時の落語家(文楽、金馬など)は、みな編集の必要がないほど上手に噺をはしょったりして時間内にまとめたが、志ん生は客の雰囲気に乗ってオーヴァーすることが多々あったとか。美津子さんがそれを時間内に編集した。「当時のニッポン放送が販売したお父さんのテープはほとんど私が編集しています。お父さんも私だから任せてくれた」とのこと。私の持っている音質の悪い当時の落語放送が音源の作品、30分放送にきちんと収まった29分の志ん生作品は美津子さんがハサミを入れたのかと思うと感慨深い。 円歌の息子と美津子さんは四十四で結婚する。ホテルオークラで式を挙げたとか。知り合って十五年目のゴールインである。しかし半年で離婚。理由は脳溢血で倒れた母親の世話をしたいとこまめな里帰り(近所だったとか)をお願いしたが姑が許してくれなかったから。 半年で出もどってきた娘を母親は嬉しそうな笑顔で迎えたという。その感覚が解る。晩年の志ん生の下の世話をするのも美津子さんだ。そういう運命の人だったのである。 藝人及びその家族の私生活に興味がないと言いながら、私がこの本で最も興味深かったのは、家族の面倒を見てきたこの長女の短い結婚生活に関する記述だった。 離婚した相手はあたらしい家庭を持ち子供も出来る。そして幾星霜。ある日、電話がかかってきた。なんとなく十日に一度ぐらいずつ電話で話し、お茶を飲む関係になる。そしてぷっつりと連絡が途絶える。後日、人づてに亡くなったことを知る。 父母、弟馬生に続いての元亭主の野辺の送りである。 志ん生が前日まで酒を飲んでいて、次の日の朝、冷たくなっていたきれいな死に際は有名だ。美津子さんは父の体のことを思い毎晩缺かさない一合の日本酒に三割ほど水を入れていた。「近頃の酒は水っぽくなったなあ」が志ん生の口癖。美津子さんはそれを時代と酒造メイカのせいにする。それがなぜか亡くなる前日だけは水割りにしなかった。「うまいなあ」としみじみと言って飲んだ志ん生は、翌朝、冷たくなっていた。これはもう前々から知っている逸話。しかしおむつ生活なのに酒を缺かさなかった志ん生の酒好きはすごい。 自分も一昨年父の介護をしたので、母を見送った後、父と二人きりの生活で、こうしてまた最期を看取る長女の気持ちがわかって胸が痛かった。「きれいな死に際」と書いたが、何年ものあいだ下の世話をしてくれた実の娘がいたからであって、そのたいへんさをほんのすこしではあるが知っている身としては、美津子さんの苦労を思うと、果たして「きれいな」と言っていいのかどうか迷う。 同時にまたあの時代、脳溢血(今では脳梗塞のほうが一般的なことばだが)で倒れた年寄りが、五年も十年も家族の世話になり、布団の中で食事をし、下の世話をしてもらったのも、日本中の事実だった。倒れた年寄りの世話をするのは嫁である。親と同居する長男が嫁をもらいづらくなる風潮に、それは一役買っていたろう。 喉頭癌の手術を「話せなくなるならしない」と拒否した馬生も、同じように前日まで刺身で一杯をやり、翌朝冷たくなっていた。いい死に方だ。 小さんも前日まで元気で、次の日の朝、布団の中で冷たくなっていたのだった。そんな死に方をしたいものだ。 ※ テレビで「サンデー志ん朝」をやっていた当時の飛ぶ鳥を落とす勢いの志ん朝は真っ赤なアルファロメオに乗っていた。この当時私は志ん朝が嫌いだった。兄姉の買ってくる「明星」「平凡」にも歌手や映画俳優と一緒にそのクルマで登場する、落語家らしからぬハンサムで派手な彼に子供心にも嫉妬を交えた反感を抱いていたのだろう。「サンデー志ん朝」は毎週見ていたけれど。 この当時日本に二台しかなかったアルファロメオを買ってあげたのがお母さん(志ん生夫人)だと初めて知った。志ん朝が自分の稼ぎで買ったと思っていただけに意外だった。270万円だったとか。貧乏自慢で有名な志ん生一家だが(馬生は成人するまで白いご飯を食べた記憶がないと言っている)、このころはもうしっかり溜めていたようだ。この270万円はいまいくらに匹敵するだろう。単純に初任給1万円から読んでいったら5千万円ほどか。それを母親はかわいい末息子のためにポンと出した。いずれにせよもう志ん生一家の「貧乏自慢」が遙か昔だったのがわかる。志ん生は「クルマなんか買わなくたって国電がある」と反対したとか。 志ん生夫人は前記のラジオ局との契約金などもためてあったのか。そもそも志ん生は浪費家ではない。飲む打つ買うでも、打つはへたくそで嫌いだったし、女もそうでもない。後記の「古今亭志ん生──KAWADEムック」に、女郎屋に居続けて、週のうち家に帰るのは二日ぐらいだったなんて無頼話が出てくるが、そういうのは女で散財にはつながらない。女で身上をつぶす人ではない。妾を作ってつぎ込むのでは文楽のほうがずっと艶福家だった。唯一好きなのが飲むだが、これも菊正宗一辺倒で、しかも後を引かない酒だったとみなが証言している。キュッと煽っておしまい。チビチビ飲み続ける馬生はその飲みかたをよく叱られていたとか。弟子を引き連れて散財するような人でもなかった。 じゃあなんで爆発的売れっ子になるまでの志ん生が、そこそこの仕事をこなしながらいつも貧乏していたかというと、使いかたが下手だったのだろう。先々の計算が出来ないのだ。自分がそうなのでよくわかる。家を建て子供を三人も育てている立派な同業者がいる。対して私は家はもちろんないし千円の金にすら困っていたりする。しかし年収でいったら私の方が多いのだ。金の使いかたの問題であろう。志ん生の貧乏時代の感覚がよくわかるのである。(私の場合はひとり者の馬券好きだから異なる部分も多いだろうが。) ※ この本でいちばん胸が熱くなるのは、馬生、志ん朝という弟の姉への思いであろう。自分たちや父母の面倒を見てくれた、「ほとんど行かず後家」の姉に対する心配りが随所に登場する。 志ん生が亡くなったとき、馬生は家を改装して美津子さんに住処を提供する。弟の厚意にばかり甘えていられないと、美津子さんはマネキンの仕事に出る。ちょうどそのころから亡くなった志ん生の「印税」が入ってくるようになる。落語のレコードやテープが発売され、そこそこの売り上げを記録するようになったのだ。弟たちは、それを全部美津子さんのものとする。美津子さんもこれは気持ちよく受け取ったようだ。 馬生が亡くなった後、今度は志ん朝が矢来町の豪邸の二階に美津子さん用の部屋を用意して招待する。住ませてもらう。やがて生まれ育った谷中近辺が恋しくてそこを出てきてしまうが、この辺のきょうだい愛は美しい。(矢来町の今風の近代的生活が美津子さんに合わなかったのを事実としても、この辺の語りからは、志ん朝夫人とそりが合わなかったのだろうと読むのが普通か。あこがれの人と結婚できてよかったね、という形で志ん朝の結婚を祝福する以外、志ん朝夫人に触れない不自然さを考えれば。) しかしそれらの弟を、姉は見送るのだ。まず弟の馬生を見送り、ボケた妹を見送り、まさかと思う末弟の志ん朝すらも見送ることになる。こうなると長生きがせつない。 ※ そういう美濃部一家の家族的な繋がりをこの本のいちばんの魅力とするなら、多少の瑕疵は、家族ゆえの甘い視点であろう。しかしそれは「家族ゆえ」ではなく、「娘ゆえ」と言うべきか。志ん生に対する思い入れのない人が読んだら、「ずいぶんと甘ったるい本だな」と思うかも知れない。まあそんな人は読まないが。 すこし自分話。私の母方の祖父は本家の財産を何倍にも殖やした一族の功労者である。その分、金貸しをしたり、当然のごとく非情な取り立てもしたようだ。私が七歳のときに死んだ。個人的な思い出はないがどういう人物であったかは想像がつく。たぶん正しい。残された多くの逸話から想像しても。私が金に縁がないのはこの祖父にひどい目に合わされた人のたたりなのではないかと思っている。いや本気。 その祖父も母によると自分を溺愛し贅沢させてくれた最高の父親になる。たしかに小作人が食うや食わずの時代に避暑だ避寒だと別荘暮らしをしていたのだからわからないでもない。しかしそういうものではないだろうという感覚が、「男」の私にはある。 この祖父には、感覚の合わない息子がいた。母の兄。私には伯父になる。この人は父と違って人情味のある人だった。金儲けに非情になれない。当然父親とはぶつかる。 祖父より先に死んだので私は面識がない。この人が語ったら、祖父像は母の語るものとはかなり違ってくると思う。 美津子さんの語る志ん生を読んでいて、そのことを感じた。息子が語ったらまた違うだろうと。でも志ん朝はダメ。四十八のときに出来た溺愛の末息子。かわいくてかわいくてしょうがない。この人が父を語ったら娘と同じになってしまう。 娘とは違う、父に批判的な視点をもった息子、長男の馬生である。 ということで、以下の「古今亭志ん生──KAWADEムック」に続く。 |

| 4/4 |   本屋で立ち読みした。巻頭の談志語りや、書評家や評論家が書いたあらたなものには食指が動かなかったが、古いモノの再録に興味があり購入することにした。 私にとっての白眉は1975年の馬生と小島貞二の対談である。これのためだけに買ったようなものだ。あとは圓生と小さんの語る志ん生。でも圓生の志ん生論はさんざん読んできたし、小さんはどうでもいいので、やっぱりこの馬生に尽きる。 2006年3月11日発売とあるからあたらしい。去年出たのに見逃していたのかと思った。ここのところあまり本屋巡りをしていない。 馬生が父に関して手厳しいことは知っていた。しかしここまで辛辣とは思わなかった。かなりの確執とまで思えてくる。 好き放題に生きて世間的にも評価の高い志ん生がいる。これがどっちかならよかったろう。きちんと生きて評価が高いか、あるいは、だらしなく生きて評価が低いかだ。 ところがそうではない。家族にとっては自分勝手でだらしなくどうしようもない父親なのに世間的な評価が高いからたちがわるい。無責任な父親の蔭で長男の馬生はさんざん苦労した。 なにしろあの昭和20年の満洲行だって空襲が怖くて家族を捨てて逃げ出したのだ。それは知っていたが、小島との対談で馬生の口から聞くとより生々しい。ほんとに恐がりで、空襲に遇うとパニックになってしまったらしい。馬生が、そっちはかえって危ないとか、まだ大丈夫だから荷物を持ちだそうと言ったりしても、聞く耳を持たず我先にと逃げ出してしまったという。そうして終戦間際の(といっても当時の人にそれはわからないが)6月に満洲に行く。空襲がなく好きなだけ酒が飲めると誘われて。二ヶ月で敗戦。さらに二年の彷徨をしてやっと帰国する。ウオトカを飲んで自殺しようとした話は有名だ。 しかし苦労とはいえ、たしかにそれは生きるか死ぬかのたいへんな苦労であったろうが、もともとは女房と娘二人、息子二人をほっぽり出して、自分だけ安全になところに逃げ出したことである。長男として、十代から二十代の馬生がいかに苦労したことか。帰国した後も、志ん生は相変わらず好き勝手な生活を送ったから、馬生の苦労は続いた。 それが売れてみると名人と讃えられ、満洲の苦労話も名人の逸話になって行く。馬生には常に「志ん生の息子」がついて回る。しかもそれは「志ん生のように華がない」「地味」が主だったろう。鬱屈するのがよくわかる。 「はっきり言うけど、あたしはおとっつあんが好きじゃない」 評論家矢野誠一との対談で語ったとされるこの一言は強烈である。(これ、どの本に収録されているのだろう。私は持っていない。矢野さんの本は好きなのでけっこう持っているのだが。) ------------------------------- ■馬生の志ん朝批判 ここでは志ん朝批判も成されている。これは初めて読んだだけに衝撃だった。馬生の父親嫌いは知っていたが、志ん朝にはいい話しか残っていない。どこかで読んで知っていても又聞きのようなものである。ところがここには生の馬生の言葉として弟に対して辛辣な物言いがある。 14歳年下の弟で、それこそオムツを替えてやって育てたであろう美津子さんが語る志ん朝は、父から勧められて落語界にはいるとき、前座からやると強引に主張した、となる。いいかげんな世界だから父の権勢を利用すればその必要はない。だから志ん朝は二世落語家なのに前座からやった最初の噺家なのだと美津子さんは誇らしげに語る。エリートがその地位に甘んじることなくあえて苦労を買って出たといういい話である。 しかし戦争中の、ろくに噺家のいない時代、体も弱くキツい箇所に回されたら死んでしまうからと噺家になった馬生は、いきなり二つ目から始まってはいるが、戦時中であり人もいないから、自分は前座以上に前座仕事をして働いてきた、と語る。志ん朝の前座修行など甘っちょろいものだったと。まして父が満洲に自分だけ逃げてしまったときは大黒柱として女所帯の中でがんばってきた。当時の志ん朝は赤ん坊である。 美津子さんの話だけ読んでいると、なるほどなと思ってしまうのだが、馬生の話を読むと、急にそれが女らしい、大好きな父親やかわいくてたまらない年の離れた弟に対する甘い視点に思えてくる。まことに、「おしまいの噺」だけではなく、続いてこのムックを読んで良かったと思った次第。たしかに自分から前座をやると言い出した志ん朝の心意気はうつくしい。だが大名跡の父と名人の兄のもと、サラブレッドである上、実力もあると認められての前座修行だから、聞くも涙語るも涙の前座残酷話とは無縁の世界であったろう。家ももう裕福だった。かといって自分から前座修行をすると名乗った心意気が褪せるわけでもないが。 ※ 競馬に喩えるなら、名血で高馬の志ん朝は、周囲から「新馬なんか飛ばして、弥生賞からでいいよ」と言われたが、その特別待遇を断り、自力で新馬、オープン、弥生賞を勝って皐月賞の出走権を得た。ようなものである。その後も圧勝を続けたディープインパクトだ。 それと比すと、圓菊はヒシミラクルである。名血でもなく高馬でもないから当然新馬から始めたが、未勝利を脱するまでに10戦を要している。GⅠ3勝のヒシミラクルに圓菊をたとえるのは問題ありか。 ついでに談志を喩えると、これは稽古駆けが圧巻で、あれは強いと誰もが注目していた新馬だったろう。だが名血ではない。出世レースでは、充分に早い出世ではあるが、抜かれてもいる。古馬となっての強さ。テイエムオペラオーか。3歳時のオペラオーには似ているが、古馬となってからあんなに完璧じゃないから褒めすぎか。 適切なのは志ん朝ディープインパクトのみ。最強馬としてしてはルドルフがいるが、志ん朝はルドルフじゃない。ディープインパクトだ。 ※ この75年(昭和50年)の対談の中で「志ん朝の志ん生襲名が決まった」と馬生が発言している。その裏話も興味深い。 志ん生は五十近くなってから出来た末息子の志ん朝が可愛くてしょうがない。自分の名は志ん朝に継いでもらいたい。だが常識的には長男の馬生のほうが権利がある。さすがの志ん生もそれは馬生に切り出せなかった。だらしない自分と違ってしっかり者の、煙たい長男だったのだろう。引け目もある。 晩年の志ん生に、馬生のほうからそれを切り出す。志ん生の名は志ん朝に継がせると。遺言として喉から手が出るほどそれを言いたいのに言えなかった志ん生は、馬生の心配りでそれが叶い、うれし泣きしたそうだ。志ん生はもう思い残すことはないというぐらい嬉しかったろうが、その喜びぶりに馬生はしらけたことだろう。 --------------- ■「フリー百科事典 ウイキペディア」について この話、一部では「臨終間際の枕元で」とされている。そう書いている本もある。 いまネットで調べたら「百科事典Wikipedia」もそう書いていた。 《父志ん生の臨終の枕元で、馬生が「志ん生は弟志ん朝に継がせる」と約束した話は有名》 しかし前述したように志ん生に「臨終間際」はない。前日までいつものよう酒を飲み、次の日の朝、美津子さんが声を掛けたら返事がなく、かけよったらもう冷たくなっていたのだ。いかにいいかげんな作り話かがわかる。 このネット愛用者全てが書き手となって作る、いわば「みんなで作る百科事典」は、とても便利であり、ネット文化の結晶として最たるものと言えるのだが、常に進行形であるから間違いも多い。 この馬生の項目を書き込んだ人も落語好きの素人なのだろう。かなり落語に詳しい人なのだろうが、いかにも素人らしく裏を取らない雑な文である。いわば「聞きかじりの伝説」と「覚えている知識」だけで書いている。それは私的な文ならともかく、こういう場ではやってはならない。ほんのすこし、何冊かの本を読むだけで気づくことなのだ。 ウイキペディアは便利だが間違いが多い。私の得意なプロレスで言うと、昭和三十年代、四十年代に関してとんでもない間違いが多く見受けられる。推測するに、時代を知らない若い人が書いているようだ。たとえばミルマスカラスブームを知らない人が、マスカラスや仕掛け人のゴング(=竹内宏介さん)のことを知ったかぶりで書くから、こっけいな間違いが連発することになる。 ここで肝腎なのは、「時代を知っているプロレス知識に関して、一笑に付すような間違いが多い」と気づきつつも、私も「知らない分野では、識者からすると苦笑するような間違い知識を事実と思いこんで覚えて行く」ということだろう。寒気がする。私が、「おいおい、そりゃ逆だよ」「ひどいまちがいだなあ」と思うことも、知らない人は、特に若い人は、砂地に水の感覚で、知識として吸収してゆくのだ。そしてまた私も、知らない分野に関しては、一片の疑いを抱くこともなく、同じ事をしてゆく。 まことにネット世界のいいかげんな知識流布は怖い。 しかしネット世界の優れている点は、それを修正できることだ。前記のまちがっている箇所も、私が「書き直したい。ライターとして参加したい」と名乗り出れば、書き直せるのである。それを「希望」と解釈すべきなのだろう。 --------------- 志ん生の涙ということでは、「おしまいの噺」で、美津子さんはこう書いている。 母が亡くなったときも葬儀のときも志ん生は泣かなかった。取り乱さなかった。ところがその数日後、テレビから文楽死亡のニュースが流れてきた瞬間、声を挙げて泣き出したのだという。糟糠の妻の死に耐えてきた哀しみが親友の死で堰を切ってしまったのだろう。美津子さんは、「お父さんの涙を見たのは、あのときが最初で最後」と語っている。これまた有名な話である。 ということは上記の志ん生のうれし泣きは、美津子さんのいない場での話となる。 その時点で馬生は志ん朝の志ん生襲名を二年後とし、そのことに関しても辛辣なことを語っている。 苦労することなくなんでも他人に面倒を見てもらってきた志ん朝には、自分でものをこなす能力がない。果たして襲名披露に関するあれこれをやれるだろうかと案じているのである。 これまた馬生でなければ言えない弟への苦言であり、そして真実だろう。天馬空を行くが如き天才だった志ん朝に、その辺の苦節と実行力が闕けていたのはまちがいない。あれだけのスターだから、みんな周囲がやってくれたろう。馬生だけが指摘できる志ん朝の缺陥である。 馬生が志ん朝を「『明烏』の中の若旦那」と語っているのが興味深い。 ここまで具体化していながら結局襲名は行われなかった。 この対談が行われたのが昭和50年。志ん生はその2年前、昭和48年に没している。 ここで語られている通りだったとするなら、昭和53年ぐらいに志ん生襲名が行われていなければならない。 この辺の経緯を詳しく報じたものを寡聞にして知らない。とはいえ、圓生から会長を引き継いだ小さんが良くも悪くも斬新な真打ち昇進制度の改革案を出して落語界が大激震に見舞われるのが昭和54年であるから、それと無縁ではないだろう。圓生の提案する新協会に志ん朝も関わっている。兄の馬生は小さん側だった。激震が収まって間もなく、癌に冒された馬生が亡くなるのが昭和57年である。名跡を継いで襲名披露をするような時期ではなかったろう。 やがて志ん朝の名へのこだわりも生まれてくる。もしも小さんの真打ち昇進制度改革案がなかったら、馬生が病に冒されることなく長生きしたなら、志ん朝は志ん生になっていたのだろう。志ん朝は志ん朝でいいと思う私には、あまり興味のない話だが。 前記「おしまいの噺」の中で美津子さんは、志ん朝の死を悼みつつ、「あと十年も生きたらお父さんを超えられたのに」と語っている。これは早世した弟を悼みつつ、偉大な父への礼賛である。 それは気配りであるが、同時に美津子さんは志ん生の時代の人で、弟志ん朝の偉大さはもう見えていなかったのではないかと、失礼な言いかたも成立するように思う。たとえばプロレスというと力道山がいちばんだと思っている人のように。 私は落語的に志ん朝はもう志ん生を超えていたと思う。まだ超えていず、絶対に超えられないのは、出てきただけで笑ってしまうおかしみであり、それはもうキャラクタの世界だからどうしようもない。 美津子さんの本にも、マクラ、マエフリで笑わせようと、日々ネタ作りに努力していた志ん生のことが出てくる。新聞やテレビで何度もキューバのカストロ首相の名を聞くので、それをメモしておき、「え~ちかごろ、カストロさんなんて名前の人がいるようで、なんだか焼酎の親分みたいな名前の人ですが」とやるだけで大爆笑になったと。だけどこれは計算されたおかしさじゃない。だって晩年の志ん生は、高座に出てくるだけでもうクスクス笑いなのである。志ん生が咳をしただけで可笑しい世界なのだ。これは藝として超えるとかの次元ではないだろう。 そういう言いかたをするなら、志ん朝は超えられる藝の範疇では志ん生を超えていた。志ん生の雑な噺、矛盾点等をすべて補正して完全な語りにしていた。音曲でも、それは親からもらった資質だが、志ん生以上だったろう。志ん生はこの音曲の部分で、尊敬する円喬の足下にも及ばないと苦吟していたらしい。名人円喬は音曲もすばらしかったそうだ。耳にしたかったものである。 超えられないのは時代とキャラクタである。あの時代に「寝床」のさげをあんなシュールなものにしてしまう才能は、電気を発明したエジソンみたいなものだから、どんなにすばらしい発明をしたとしても、電気で動くものである限り、なかなかそれは超えられない。それが時代だ。 談志の苛立ちもそれに通じるだろう。この本の巻頭でも談志は自分と志ん生のどっちがすごいかと問いかけている。そう言った時点でもう負けている。なぜなら志ん生は「おれと談志のどっちが上か」とは言っていない。ジャイアント馬場が言ったように、リングの上で相手の周りを回ったらもう格下なのである。プロレスじゃなくてリアルファイトだったのに高田はヒクソンの周りを回っている。よく通じた話だ。なにより談志は多くの落語ファンに反感を持たれるという時点で、談志か志ん生かと問いかける資格を失している。そりゃもう百も承知だろうが。 志ん生のあのおかしみだけは、枯れた志ん朝になっても出なかったように思う。ピンと張りつめた糸のような高座の志ん朝は、どんなにじーさまになっても、いるだけで笑えるおかしみはだせなかったろう。 しかしそれは超えるとか超えないとかの世界ではない。噺家としては志ん朝は志ん生を超えていた。 と書いていたら無性に聞きたくなってきたので、いまから親子三人を聞き比べよう。 --------------- ということで一区切りつくはずだったのに、今度は「世の中ついでに生きていたい」という志ん朝の対談集を知ることになり、またも話は続く。以下、下欄へ。 |

| 4/11 |  大好きな落語評論家榎本滋民さんの志ん朝落語論である。 大好きな落語評論家榎本滋民さんの志ん朝落語論である。今までのCD解説に書いたものがまとめてある。 恥ずかしながら私の落語素材蒐集は図書館から借りたものが主である。とはいえ落語関係のサイトを訪ね歩いてみると、落語好きにとって区立図書館の複数枚のカードを持つというのは常識のようであるから、それほど恥じることでもないようだ。 そのことに関してあらためて思ったのは「東京の充実」である。田舎にいたら私のコレクションは未だに十分の一以下であったろう。また、田舎にいるしかないと覚悟したなら、好きな作家の本を買い集めるように、私も落語CDの購入に踏み切ったと思う。ところがそのタイミングで東京にもどることになった。台東区新宿区千代田区のような充実した図書館を利用させてもらうと、日ごとにコレクションは充実してゆくのだった。 困ったのは、志ん朝はいつでも貸し出し中だったことだ。どこに行っても図抜けた人気だった。おとっつあんの人気もかなりのものだが、さすがに死後かなり経っているし、むすこにはかなわない。音質が良くないこと、解説類の不充実も関係あろう。その点でも高名なカメラマンをジャケット撮影に起用した志ん朝作品は満点だった。 とにかくいつだって志ん朝作品は貸し出し中であり、予約とか七面倒なことが苦手な私は、いつも行き当たりばったりだったから、なかなか借りられなかった。ぜひとも聴きたいと思いつつ、いつどこへ行っても貸し出し中だった志ん朝作品が、ある日偶然返却されていたときなど、他の人に借りられない内にと、急いでそれを手にしてカウンターに走り寄ったものだった。わくわくしつつ帰宅するときの楽しみよ。それはそれでまた購入とは違う楽しみだった。 図書館で揃えたことはそれなりに楽しかった。なにしろそういうことをしたことがない。初めて図書館の魅力を知ったとも言える。 ジャズを聴き始めた初期に名盤をレンタルしてテープで集めた、ということがある。でもやっぱりこれは自分のものが欲しくなり(それに時代はもうカセッテープではなくCDだった)あとでCDを買いそろえた。この場合はレンタル代、テープ代とかかっているからそれなりに出費している。その点、図書館はただである。しかも今の時代、CDがコピーできてしまう。私の中にあるのは無料で蒐集したというビンボー臭さに対する羞恥心よりも、購入せず演者に申し訳ないことをした、という罪悪感の方が強いように思う。 図書館蒐集で購入とは違うと思い知らされるのがジャケット写真や解説書の類である。必ずコピーして、時にはCD解説書と同じように切り抜いてホッチキスで製本したりもしたがいかんせん見栄えが悪い。これはやはりお金を使った人と無料で手に入れたものの差として歴然と存在する。 もっとも私は最初のころこそ一枚一枚プラケースに入れてコレクション気分でいたが、やがて嵩張るそれが面倒になり、より手軽で便利なスピンドルケースに演者毎に分類することにした。いまもその形で保存している。 ここで解説書の方もビニール袋タイプのファイルに入れて整理すると問題はない。あるいは自分でノートのように製本してもいいだろう。私はそういうことが苦手だ。面倒なのである。 というところにこの榎本さんの本が出た。これを座右の書にしておけば、いつでも志ん朝落語の解説が辞書のように読めるのである。よくぞ出してくれたと関係者に感謝したい。 この本の巻末には山本アナが後記のような形で一文を寄せている。榎本さんの死は突然であり愕いた。山本さんも、志ん朝に続いて榎本さんにも先に逝かれてしまったと嘆いていた。 榎本さんと山本アナはTBSの「落語特選会」の名コンビだった。番組の最初と最後、和室で山本アナが質問し、榎本さんが解説するのが楽しみだった。私の今までのテレビ番組録画に関して、これを録っておかなかったことほどの悔いはない。月一のそれを缺かさず見ていたし、そのときから「将来のために録画しておくべきでは」との思いはあった。悔やまれる。 しかし当時の私は、こんな形で落語好きになるとは思わなかった。毎月見ていたと言っても、夜型の私には当時それぐらいしか番組がなかったのであり、あれで今のように深夜にくだらないヴァラエティ番組が充実していたら浮気していた可能性は高い。 ただこれは、そのうち出てくるだろう。志ん朝の映像権は奥さんが管理していて、故人の遺言によりまだ解禁しないらしい。そのうちこの宝の山はシリーズとしてDVDで発売されるだろう。そのときは私もためらわず購入する。 --------------- 榎本滋民劇作家、演出家、落語研究家。1930年東京生まれ。2003年1月、火事により死去。 國學院大学文学部卒業。 代表作としては戯曲に「花の吉原 百人斬り」「同期の桜」「寺田屋お 登勢(八重子十種)」「たぬき(五十鈴十種)」「愛染め高尾(芸術祭大賞受賞)」、小説に「お前極楽」「夢二恋歌」等がある。 また、落語の解説には定評があり、「落語小劇場」「古典落語の世界」など著書多数。 TBS落語特選会解説者、NHK東京落語会企画委員、芸術祭、芸術選奨委員、江戸東京歴史財団評議員などを歴任。(はてなダイアリーより) |

| 4/11 |  「おしまいの噺」から始まり、KAWADEムックの「古今亭志ん生」を見かけたあたりまではフツーだったが、榎本さんの本を見つけ、図書館でこの志ん朝の対談集を見つけるに至って、ここのところすっかり落語漬けというか志ん生親子どっぷりになってしまった。 この本は、発刊が2005年の9月。73年の山藤章二(『週刊文春』)から01年の林家こぶ平(『東京人』)まで10篇の対談を集めたものである。28年間だ。 志ん朝に関するこの種の素材はまだまだ山ほどあり、続々と出てくるのかと思っていたが、そうでもないようだ。出たがりでもなかったし、これぐらいでそろそろ打ち止めか。 抜群のこの表紙と、セピア色の中に黄色で描かれた粋なタイトルから過大な期待をしてしまう。しかし残念ながらこの対談集の内容もたいしたことはない。高座の完成度から幻想が一人歩きするが、志ん朝のすべては、その高座の完成度にあるのだろう。すべてをそこにつぎ込んであれだけの藝を完成させた。その分、実生活では意外に不器用でつまらない、この本からはそんな実像が見えてくる。 談志のようにあらゆることに口を出して、しかもどこでもひと味違うと認められようと捻った発言をする人ではない。いやいやそれどころかまったく対極の、藝人に徹し場違いな発言などしてはならないと戒めている人だから、こういう本がおもしろいはずがない。 現実に志ん朝が政治に関する発言をしたことがあり、私はそれを聞いて白けたし、やめて欲しいと思った。 --------------- 中村江里子とか萩野アンナとか、なんでこんなのと対談したんだと言いたくなるようなモノもある。そんなのは無視して楽しいことだけ考えよう。 楽しいのは池波正太郎との対談、兄馬生と一緒に『志ん生一代』を書いた結城昌治との鼎談か。結城とはもういちど対談していて、タイトルの「世の中ついでに生きていたい」は、この対談の中の、父志ん生の言ったことばから、そんな生きかたががいいですねと語られてつけられたようだ。でもいきなり本のタイトルとして登場すると、ちょっとわかりづらいやね。志ん朝はそんな人ではないから。 池波との対談では、鬼平での木村忠吾役に対する惚れ込み具合が語られている。79年の『週刊読売』である。79年は昭和54年か。池波が亡くなるのが90年(平成2年)。 ここで興味深いのは、作品の中に食べ物のことが出てくることを志ん朝が情緒として褒め称えるのに対し、池波がそれは計算ではないと応えている。池波文学の大きな特徴だから、この問答は興味深い。これは「池波正太郎論」になるから別の話。 木村忠吾のあだ名「うさぎ」は、「うさぎ饅頭」に顔が似ていることから来ている。この饅頭ってどこだっけ? すこしぐらいは調べないとと鬼平本をひっくり返す。たしか「谷中 いろは茶屋」にあるはずだ。「芝神明町の菓子舗"まつむら"のうさぎ饅頭」か。その饅頭に顔が似ている軽薄同心の木村忠吾は蔭では「兎忠」と呼ばれ軽んじられている。 うさぎ饅頭の実物は知らないし、志ん朝の忠吾役も見たことがないのだが、なんともこの配役の絶妙さがわかる。「うさぎ」は女好きで軽薄で困った存在のスチャラカ同心だ。鬼平配下で切れ者ならぬ切れない者の役割を演じる。若い頃の志ん朝にうまくはまっている。どんな役者よりも志ん朝の適役だ。見たいなあ、当然モノクロなんだろうな……。 志ん朝はひとり息子にその役柄から忠吾と名つけた。あまり忠吾は立派な人ではないから問題とも思うが(笑)。 「娘が出来たら志乃と決めていた」とも語っている。このことから姪の「池波志乃」の藝名がすんなりと理解できる。 心に残る部分がすくないあまり出来の良くない対談集だからこそ、胸に響いてくる部分はせつなく遺る。(いやしかしかといってこれ以上の対談集を作れというのは無理だ。志ん朝の対談集としては最高級品なのだろう。) |

| 4/13 | ■私流志ん朝論の結論 さて立て続けに志ん朝関係の本を読んでの本題。目的は本の感想文ではない。前記の長姉美津子さんの「おしまいの噺」から続く私なりの「志ん朝論」についてである。 私は志ん朝が「破天荒な父志ん生とは違った文楽型の名人を目指した」という定説に反対の立場を取ってきた。それこそ志ん朝は、文楽型のきっちりした噺を構成するが、志ん生のような八方破れのおかしさももった最高級の噺家だと思っていた。 吉川潮の本に、美津子さんとの対談が収められている一冊があった。そこで吉川が「志ん朝は文楽型と言われるが、そうではなくじつは志ん生型ですよね」と話しかけ、美津子さんが「そうなんですよ」と、よくぞ言ってくれたという感じで反応するくだりがある。それを読んだときは、私もまたよくぞ言ってくれたと思ったものだった。吉川の意見に賛同し、その通りだと肯定した血族の言葉に意を強くした。 満洲からもどってきた昭和22年、志ん生は57歳である。すでにブレーク前に長男馬生の享年を超えている。いかに遅咲きだったことか。若いときはきっちりした藝だったとも言われている。前記「世の中ついでに生きていたい」で志ん朝は、若い頃の志ん生の藝風を「まっちかく(真四角)だったらしい」と語っている。そういえば小林信彦は志ん朝の死を「江戸弁の死」としてかなしんだのだった。 様々な人生体験を積んだ志ん生だけの味わいは自分に出せるはずがないと志ん朝が文楽に傾倒していったのは事実だ。 しかし私はそれでも志ん朝は志ん生の味を持っている人だと思いこんでいた。それを譲る気もなかった。だから吉川の意見と美津子さんの応答を心強く思ったのだったが……。 さんざん聞き込んだCDと、読みまくった可能な限りの本から、最近ではやはり文楽型なのだろうと思うようにやってきた。 ※ 当初我が意を得たりと思った美津子さんの意見は、美津子さんの本を読むほどに、この人は女であり娘、姉であり、家族贔屓の発言と思うようになった。今は大好きな父親とかわいくてたまらない弟に対する肉親愛と結論している。馬生のクールな視点とは対照的だ。かわいい弟の藝が尊敬している父親とは関係なく文楽型と言われることは娘として姉として不快だったのだろう。じゃあそれを提議した吉川はどうなのかとなると、この人のことはどうでもいいや。たいした意味はない。おそらく、「そう言うことが美津子さんに受ける」と計算したのだろう。この人の生きかたを見ていればわかる。 次に多くの寄席好きが証言する「CDと一言一句変わらなかった」がある。これに関してはまんべんだらりんとテレビを見るだけで寄席に行かなかったから、今になってCDを聞き込んだりしている私には発言資格がないのだが、どうやら志ん朝の演目は細部に至るまで完全に完成されていて、誰もがあの洒脱な雰囲気から縦横無尽の豊富な組み合わせパターンを期待するものの、見事なまでに高座もCDも同じであるらしい。くすぐりはもちろん、ほんの一瞬の間まで、練って練って練り上げたものなのだ。やはり文楽である。 とはいえそれはCDと獨演会のようなホール落語に関してであり、きさくな寄席では遊んだ部分もあったと思いたい。この点に関して私には発言資格がない。ただ体験者から「CDと一言一句違わなかった」と聞いたときは不思議な気分がしたものだった。 その基本は苦労知らずで若いときに売れてしまった共通点なのだろう。五十過ぎまで売れなかった志ん生は、臆病な自分勝手な人だったが、藝に関しては開き直っていた。ここまで体験を積んでいるから失敗を案じてあがるとかがない。出来不出来は当然だ。毎回そんなに一所懸命やってられるかいと放言してしまっている。客もまたそれを容認した。それはキャラクタである。二十代のときから売れていた文楽や志ん朝にそれは許されない。演目の少なかった文楽の「あたしなんか全部が十八番」もまた、そういうふうに追いつめられた人の姿勢である。対して圓生のあらゆる演目を網羅しようとする姿勢もまた四十過ぎまで売れなかった藝人の意地だろう。 もっとも志ん朝がそうなったのは志ん生を見ていたからで、志ん朝の形を作ったのは紛れもなく志ん生である。時代も経験も違うのだからあんなふうにはなれない、なれるはずもない、だったら自分のなれるものは、との結論だ。 このことに関して志ん朝はさほどの重圧ではなかったと言っている。むしろそれは兄の馬生にあったろうと。馬生の藝がこじんまりとした、味わい深い清楚な藝風になっていったのも、父志ん生の影響である。よくもわるくもこの自由闊達な父親は息子たちに多大な影響を与えている。 空襲を恐れた逸話にあるように志ん生は臆病で小心者である。一方、高座にあがることに関してはもう開き直っていて懸命さも小心さも無縁だった。ふてぶてしい。これは長年の藝歴から来るものだろう。 志ん朝は父譲りで臆病で小心者であり、さらには若くして売れたから几帳面でもあった。あれだけの大御所になってからも、獨演会の数日前から眠れなくなり、夜逃げしたいと思い、出番前には人という字を手のひらに書いて飲み込んでいた。 志ん朝師匠ほどの人でもこんなに緊張するのかと、これを真似した談志の弟子が談志に見とがめられ、つまらんことをするなと怒られたという実話がある。談志は実際は小心者であり律儀であり、それこそ手のひらに書きたくなるタイプだが、意地でもそんなみっともないことはするもんかと自分を追い込んでいた。毎回の高座を毎回が名人芸と呼ばれるようきちんと勤めているが、いちばん憧れていたのは高座で寝てしまう志ん生だった。ただしこれもキャラクタによる差はどうしようもなく、談志がその種の問題発言、行動をしても、それはしようとしてしているのが見え見えだから、味わいが違う。談志が高座で寝たとしても、それはそれをしようとしての狸寝入りである。 結局志ん生のそれは、なにをやっても売れずに齢を重ねた実力派が、五十過ぎに花開いたものだから、若くして売れた小賢しい談志や志ん朝が真似をして出せる味ではない。さっさとそれを諦めて別路線を見いだした志ん朝とあくまでもそれにこだわる談志の対比が鮮かである。志ん生に対するあこがれとコンプレックが今も談志を初々しく見せる。 それはまた順番を取っ替えれば、志ん生が若くして売れたら志ん朝だった。志ん朝が地を這うような苦労をしたなら志ん生になったろう。 美濃部名人親子のすばらしさは、互いに足りない部分を補完している点にある。元々は達人の父親に闕けている部分に息子たちが走ったり、父親に適わない方面を息子たちが充実させたりしたわけだが、結果として親子三人で完全無欠の藝界を創りあげた。それは親父そっくりの息子たちより遙かに好ましい。父と息子はそうあるべきだろう。 志ん生を楽しみつつ、雑なぞろっぺいの部分が気になったら、きっちりとした志ん朝を聞く。志ん朝のきっちり具合が息苦しくなったら、より情愛のあるしみじみした馬生を聞く。馬生のこじんまりしたまとまり具合に飽きたら、野放図な志ん生を聞く。どこからどう回ってもどこに飛んでも、互いを補完しあい満足できる藝世界となっている。奇蹟としか言いようがない。 志ん朝はやはり「文楽型」なのだろう。そういう意見を読むたびに反発し、そうではないと言い続けてきたが、それはファンとしての意地っ張りだったように思う。自分なりに勉強しての今の時点での結論である。どこかでひっくり返したい気持ちをいまだに持っている。 |

| 6/26(月) |

|

文藝春秋 1700円  筑摩書房 2940円 |

|

| 9/15 |  最初にソニーの落語CDを聞いたとき、さすがと思った。ひとつの話がまるで音楽CDのように分割されていたからである。 最初にソニーの落語CDを聞いたとき、さすがと思った。ひとつの話がまるで音楽CDのように分割されていたからである。 こんな感じになる。これは他社のCDにはなかった。他社のはどこも一席まとめてある。 ある意味、噺家の噺をディレクター(京須さん)がかってに分けるのは越権行為かもしれない。しかしこれはなんとも便利であり、この心遣いには感謝した。 当時、私が落語を聞く主な場はクルマの中だった。父の入院していた病院への往復がそれになる。私のクルマにはCDプレイヤがなかった。カセットテーププレイヤにCDウォークマンを接続して再生していた。これはけっこう面倒である。ちいさくて扱いづらい。やがて助手席に小型のCDラジカセを置くようになる。これのほうが便利だ。 落語CDには二席録音してあるものが多い。28分と35分の二席のように。中には65分の大作一席の場合もある。 カセットテープ時代よりはだいぶよくなった。カセットの基本は片面30分である。そこに28分の作品が二席収めてある。この28分というのはラジオの30分番組用に噺家が縮めたり延ばしたりしたものらしい。時間の合わない志ん生作品には、娘の美濃部美津子さんがハサミを入れたと書いていた。 しかしなにもかもが切りよく28分とは行かない。40分の大作もある。するとカセットだと両面を使って40分の一席のみになる。カセットテープの基本は両面で60分だった。CDだと片面で70数分である。切れ目なく大作を納められる。この差は大きい。60分を超す大作を切れ目なく聞けるようになったのはCDのお蔭だった。 --------------- 28分でひとつの噺ということは、28分聞き続けねばならないということである。その間にコンビニに寄ったりしてエンジンを切るとCDは止まってしまう。するとまた最初から聞き直さねばならない。カセットテープだと続きから始まるのだがCDはまた最初にもどってしまうのである。 安物の小型ラジカセだが一応スキップボタンはついている。しかしそれは二席を飛ぶだけだ。部屋にある大型のものだとキューダイヤルがついているので欲しい場所を呼び出せるが小型のCDラジカセそれは無理である。 カーCDプレイヤにキューダイヤルはついているのだろうか。ついていたとしてもめったに使うことはない。一般に再生されるCDとは音楽CDであり、それは一曲3分前後で切れている。30分も続くものはふつうはない。(クラシックならあるのか? 交響曲は聴かないので知らない。Jazzの長いものでもまあ10分程度だ。とにかく落語CDは特殊な世界だった。) この一席30分で繋がっている落語CDを音楽CDのようにいくつかに分けるということを初めてやったのがCBSソニーだった。これは聞きやすい。さすがと思い細かな心遣いに感激した。 談志のCDに「五大落語家論」という60分を超える落語家論、というか漫談があるのだが、あれなど45分ぐらいのときに目的地の病院に着いてしまい、帰りもまた最初から聞き始めると同じく45分程度で家に着くので、いつまでたっても最後の部分を聞けなかったものだ。 --------------- というわけでソニーの落語CDの分割には感謝していた。 ところがiTunesを使用するになって困ったことが起きた。シャッフルである。一席の落語30分がいつつに分割されているとすると、それを5曲扱いでシャッフルしてしまうのである(笑)。初めてこれに接したときは苦笑した。 それでも部屋で落語を聞くとはCDの時が多いし、BGMとして聞くことはまずないので実害はなかった。 そして今回のiPod-Nano購入である。ノラ・ジョーンズと志ん朝を数席入れた。ノラの「Come Away With Me」や「One Flight Down」と、ぶつ切りにされた志ん朝の「干物箱」が交互に出てくるのはなかなかシュールではあるが(笑)やはりよろしくない。 iTunesの「トラック結合」を使って落語CDを入れ直すことにした。これをすると切れ目のないひとつの話になる。CDはそのままである。パソコンに入れiPodにうつすmp3だけだ。 私の持っている素材だと志ん朝と文珍ぐらいだが、それでもかなりの枚数になる。さらにはパソコンが非力なのでこれをしているとCPU使用率が高くなり他の作業に支障を来す。 とはいえこれが完了すると、電車の中でiPod落語を聞くということが実現するので、けっこういそいそとやっている。 --------------- |

これは「会長への道」を長年聞いてきた身には何とも言い難い感銘がある。

これは「会長への道」を長年聞いてきた身には何とも言い難い感銘がある。